守りを固めて安心配当投資~カラー戦略とは

今回のコラムは配当投資にオプションをからめて、株価の値下がりリスクをコントロールしようという話だ。

米国の個別株には基本的に年4回の配当がある。配当を得るには、配当落ち日(ex-date)の前日までに株を取得しておく必要がある。このex-dateの設定パターンとして、1月型(1月、4月、7月、10月にex-dateがある型)、2月型(2月、5月、8月、11月)、3月型(3月、6月、9月、12月)がある。それぞれのパターンの株を各1種類ずつ持っていれば、毎月配当があることになるため、このようなポートフォリオを組んで毎月キャッシュフローを得ている投資家も多い。

増配を連続50年以上続けている配当王とよばれる銘柄や、配当貴族指数採用銘柄(連続増配25年以上のS&P500指数採用の大型で流動性のある銘柄)ならば、これからの1年間の配当は、昨年の配当金額よりも多い額をほぼ確実に得られると言えそうだ(もちろん減配・無配の可能性はある)。

ただ、たしかに堅い投資法ではあるが、配当金として投資金額の数%(配当貴族銘柄の配当率年間平均は2.5%程度)を得るのに対し、原資産が数十%も大きく値崩れしてしまうのでは意味がない。この値崩れリスクをコントロールできないだろうか、というのが今回のコラムのテーマである(なお拙稿1年間ほったらかし低ボラティリティ配当王・配当貴族のカバードコール も参照いただきたい)。

配当王や配当貴族は株価が値下がりしても、翌年の配当額は下がらないどころか、むしろ上がるから、そのような株であれば、大きく値下がりした時こそ買い増しのチャンス。なぜなら、同じ配当金額を得るのに必要な資金が少なくて済む(資金効率が高まる)からだ。教科書の中には株価の変動に一喜一憂せず、下がったらむしろ喜んで買い増しするべきと書かれているものさえある。

しかし実際には、〇〇ショック等で大きく下げたときに買い向かうことは心理的にも資金的にも苦しいだろう。そもそも株式資産は含み損を抱えている。そして恐怖の真っただ中。そのような心理状態で買い向かえるだろうか。しかも、寝かせている資金があればまだしも、そもそも余剰資金のほとんどを株に投資しているとなると、買い向かおうにも資金がない。投資している株が大きく値下がりしているときに、どこからか追加資金を持ってきて投入するというのも心理的に難しいだろう。

これを解決する方法がオプションにはある。それが「カラー戦略」だ。どのようにポジションを作ればよいのかを具体的な事例で見てみよう。

コカ・コーラ株(KO)で配当投資をやってみることにする。2025年5月30日引け直前の株価は72.14米ドル(以下「ドル」と表記)だった。これを100株買う(オプションを絡めるので100株が1単位となる)。7,214ドルの投資だ。

このタイミングであれば、直近のex-dateが2025年6月13日であるため、丸1年の期間で配当を5回(2025年6月、9月、11月、2026年3月、6月)得ることができそうだ。1株あたりの予想配当額は0.51ドル(増配されればもう少し増える)、100株、配当5回で、0.51×5回×100株=255ドルということである。1年間のリターン率は、255/7,214=3.5%ということになる。

ただ、たしかに配当はほぼ確実に得られるだろうが(60年以上の連続増配の実績)、株価が70ドルを大きく割り込めば、配当をもらっても資産は大きく棄損する。

【図表1】コカ・コーラ株チャート(週足)

出所:TradingView

上記のように、低ボラティリティの配当王コカ・コーラ株といえども株価は結構動く。現時点(2025年5月30日時点)はこの数年間の株価としては高値水準にあるから、もしかしたら2025年~2026年も2022年~2024年の終値60ドル前後で着地するかもしれない。あるいは、また〇〇ショックがきて40ドル台まで下落する可能性もある。わずか255ドル程度の配当では、株式資産の棄損には焼け石に水だ。

そこでこのような株価の大きな下落による損失をカバーするために考えられるのは、まずは株価の下落に備えるプットオプションだ。これを持っておけば株がいくらになっても(紙屑になっても)設定した権利行使価格で株を売却できる。つまり権利行使価格分の現金が返ってくる。

1年間有効なP70を買ってみることにしよう。このタイミングでは2026年6月18日満期のオプションを取引できる。翌年の6月に予想されるex-dateまで有効なオプションだ。このP70があれば、何があっても70ドルで株を売却できるから、株価が0ドルになっても、7,000ドルの現金は確保できることになる。つまりは株式取引の世界の損害保険のようなものだということだ。

もちろんこのようなスゴイ権利なのだから、ただで手に入るはずもない。このような「保険」をかけたければ、それ相応のお金がかかる。このタイミングでは1年有効のP70のオプション価格(何があっても70ドルが返ってくる保険の保険料)は3.8ドルだった。米国株オプションは1枚あたり100株相当を取引するので100倍の380ドルを支払う必要があるということである。コカ・コーラ株を72.14ドルで100株購入し、1年間有効なP70を3.8ドルで1枚買うと、資産の損益は次のようなグラフで表現できる。

【図表2】「KO100株+2026/6/18P70買い」の満期損益図

出所:https://marketchameleon.com/Overview/KO/OptionChain/

何が起きても(大暴落で株価が半分になっても、紙屑になっても)70ドルで株を売却できるわけだから、7,000ドルの資産は残る。現在7,214ドルの株式資産があるとすれば、214ドルの損失は引き受ける必要がある。また、P70に380ドル支払うので、最大損失額はP70のコストもあわせて、594ドルということになる。それ以上に損失が拡大することはない。これが横軸(株価)の70ドルから左側(株価下落方向)の損失が594ドルのところで一定になっていることを示している(縦軸は損益を表す)。株価が上昇(横軸右側方向)してくれたら利益も増えていく(右肩上がりのグラフ)。

ただし、P70に払った380ドルはコストとなるから、株価が全く動かない結果となった場合、プットのコストが丸々損失となり、配当分をすべて吹き飛ばしてしまうことになる。これでは、何をやっているのかわからないだろう。下落による損失額を低減できてはいるが、配当利益は残らない。

そこで、このP70のコストを賄うべく、コールを売ることを考える。コールを売るということは、その権利行使価格で株を売る義務を負担することを意味する。よってこの義務負担に見合うお金を、株を買う権利を押さえたいコールの買い手から受け取れることになる。そもそも、配当狙いメインであり、キャピタルゲインを狙う投資ではないから、現在の株価に近い権利行使価格のコールを売って、その権利行使価格で株を売却することになっても問題はないはずだ。

2026年6月18日満期のC72.5(1年間72.5ドルで株を売る義務を負担)を売ることにしよう。このタイミングでは、売却義務負担料として5.7ドル受け取れた(100株相当570ドル)。つまりP70に支払った380ドル分を補ってなお余りがあることになる(190ドル)。

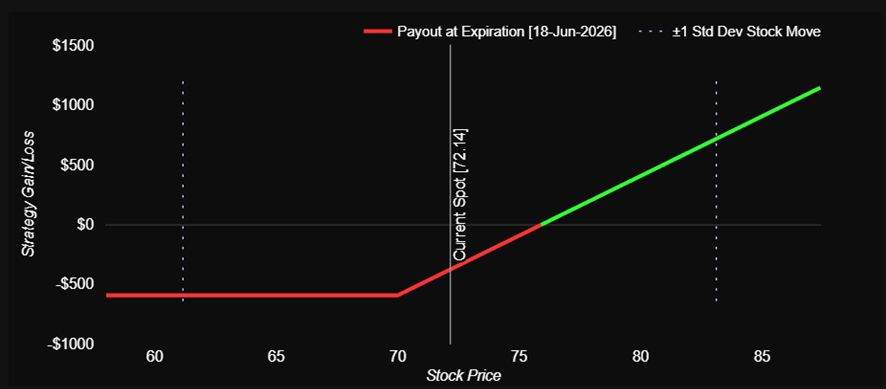

【図表3】「カラー戦略(KO100株+P70買い+C72.5売り」の満期損益図

出所:https://marketchameleon.com/Overview/KO/OptionChain/

図表3をみてみよう。

株価が大きく下げてもP70により株式資産は214ドル(=7,214-7,000)の損失で済むことになるが、C72.5を売ってP70のコストを賄って残った190ドル分の受取が別途あるおかげで、どんなに株価が下がっても24ドル(=214-190)の損失で済むようになった。最大損失はわずか24ドル。配当が5回で最低でも255ドルは期待できるので、最悪でも231ドルのリターンということだ(3.2%=231/7,214)。

1年後、株価がわずか0.36ドル以上上昇し72.5ドルを超えて着地した場合、C72.5を売ったことでP70のコストを賄った残りの190ドルの受取分と36ドルのキャピタルゲインを合わせて226ドルを得ることになる。配当255ドルと併せて481ドルのリターンだ(6.7%=481/7,214)※。

このように、カバードコールにプット買いを加える戦略を「カラー戦略」という。コール売りでプット買いのコストを賄う作戦といってもよいだろう。これにより、受取のポジション(プットのオプション価格よりもコールのオプション価格の方が高い組み合わせ)にできれば、プットのコストを賄って、さらに配当プラスαのリターンを得ることができる。

大きな下落の場合、プットを権利行使して(または満期通過させて)、権利行使価格で株を手放してもよいが(現金資産に変わる)、大きな下落の時点では、買っているプットが値上がりしているので、これを売却して資金を得て、そこで値下がりした株を買い増すことも可能だ。つまり、大きな損失への恐怖問題や買い増し資金がない問題も解決できるというわけである。

※なおC72.5を売っているから、72.5ドルを超えて着地した場合には株を売却することになる。また、株価が大きく上昇し、C72.5の時間的価値がほとんどなくなれば、ex-dateの直前に権利者から権利行使を受ける可能性もある。権利行使を受けたら株を売却することになるため、それ以降の配当は受け取れないことになる点は注意が必要である(ただし、権利行使を受けるのは、最後の配当直前である可能性が最も高い、つまり配当を逃すのは最後の1回だけの可能性が高いということ)。

株式会社M&F Asset Architect

(オプショントレード普及協会)

代表取締役 守屋史章